| index | ||||

| ◆ホーム |

||||

| ◆作家略歴 過去の展覧会一覧 |

||||

| ◆作品を 所蔵している 美術館 情報 |

||||

|

||||

| ◆画集紹介 |

| 案内人 |

| 友人 五月女幸雄さんの世界を一人でも多くの方に知っていただきたいと思い。このホームページを作成しました。 更新ができず情報が多少古くなっております。最新の情報はギャラリー・シャインまでお問合せください。 |

| 「五月女幸雄を 囲む会 栃木県 事務局」 株式会社きらく内 坂本真一 |

| 五月女幸雄 渡仏後の作品 |

五月女幸雄の周囲には、美術以外の「音楽」、「演劇」、「舞踏」などにおよぶ芸術的想像の豊饒(ほうじょう)な活力が常につきまとっている。 |

|||

午後のエリザ,1996,油絵,65x92cm |

|||

| 特にそうしたかかわりの中で、現代舞踏のために彼が手がけた舞台美術は、これまでもしばしば印象的な名場面を遺してきた。 (1960年代、五月女氏は現代舞踏において美術監督として活動していた時期がありました) 実は、五月女幸雄の絵画作品は、この舞台美術を抜きにしては語れないものなのだ。 |

|||

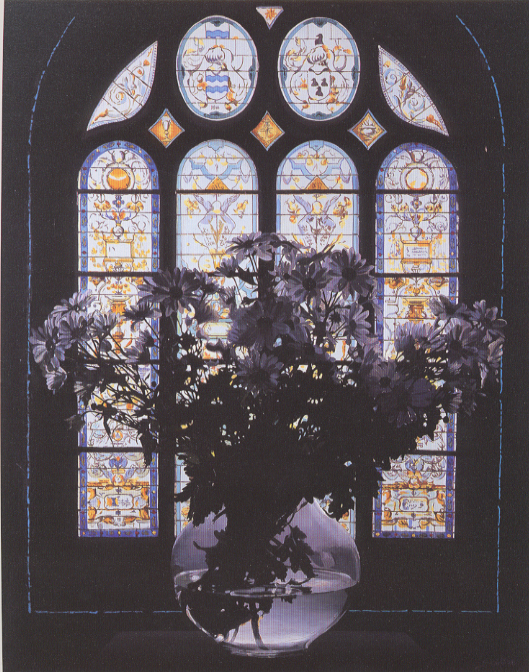

逆光,1989,油絵,92x73cm |

|||

|

一見、彼の作品は、カラー写真をそのまま大きくしたような「写実的絵画」と思われがちである。 だが、少し注意して見ると、それは現実を写し取った写真ではない。 それは、逆に「架空の現実」を、あたかも舞台に演出的空間として現出させるかのように、画面に演出したものであることがわかる。 彼は、その演劇的な人工の世界が、現実化される意識の経過を、 絵画という本来「二次元の静止した虚構の世界」に重複させることによって、 ニ重の現実化を試みているのである。

|

|||

サン・ジミニャーノ,1993,油絵,100x100cm |

|||

| (以下、抜粋)パリにある有名な老舗画廊のマダムによる、五月女氏の紹介文。 | |||

五月女幸雄の絵画世界は、 特異なドラマ性に満ちている。 頻繁に扱われるモチーフといえば、 他愛のない物であったり、ちょっとした自然現象など、きわめて日常的である。 すなわち、鏡、ガラス、窓、舗道の水たまり・・・・何かを映し出すもの。 これらは、彼の関心を呼び起こし、刺激する。 或いは、果てしなくきらめく海、空に舞う新聞紙、 更には彫像のように置かれた人物、そして人物と見まごう彫像の群、等など・・・。 五月女が展開する二重構造の世界は、 虚と実が見え隠れし、いつのまにか境界線を見失う。 彼の作品が持つ、 ハイパー・レアリスム、フォト・レアリスム(※超写実主義)的側面について言えば、 “瞬間”をあらわす、方策に過ぎないであろう。 作者により切断され、取り出されたこの“瞬間”こそ、 彼が長い間好んでテーマにしてきた“束の間の幻影”であり、 青年期における認識“Between”へのこだわりなのである。 '60年代、アヴァンギャルド運動に始まった彼の芸術活動は、 社会的、政治的関心の高さを物語っている。 '70年代には"人間商品"を発表。 人間そのものをガラス・ケースに陳列したこの作品は、 行き過ぎた物質文明への痛烈な風刺であった。 現在、筆で丹念に語られる彼の言葉は、このラインの延長に在るものだと気付くのは容易い。 かくして、モチーフの日常性は、徹底し、"瞬間"は決して、甘い幻想に陥ることはない。 そこにはまた、愛と人間へのあくなき探究心が光って見え、人間性の復帰を問いかけている。

|

|||

| index | |||

◆◆作品紹介4◆◆ 五月女さんの最新作

|

|||