| index | ||||

| ◆ホーム |

||||

| ◆作家略歴 過去の展覧会一覧 |

||||

| ◆作品を 所蔵している 美術館 情報 |

||||

|

||||

| ◆画集紹介 |

| 案内人 |

| 友人 五月女幸雄さんの世界を一人でも多くの方に知っていただきたいと思い。このホームページを作成しました。 更新ができず情報が多少古くなっております。最新の情報はギャラリー・シャインまでお問合せください。 |

| 「五月女幸雄を 囲む会 栃木県 事務局」 株式会社きらく内 坂本真一 |

| 絵画に目覚めた少年時代。前衛芸術運動からのスタート |

|

|

|||

豊かな自然環境のなかで育った少年時代 |

|||

五月女さんが絵画をはじめるきっかけになったのは、小学校4年生の頃、先生に勧められて描いた絵が全国展で入選した頃からだそうです。 栃木県宇都宮市で生まれ、間もなくして少年時代のほとんどをすごした薬師寺村(宇都宮市の南部、現:南河内町)に移り住みました。 薬師寺の家は、広大な畑の中に3軒だけで建ち、東に筑波山、西に浅間山、南に富士山、北西に男体山、北には那須山と四方を美しい山々に囲まれ、辺り一面が田畑だったことから、遠望が開け、それこそ朝晩の景色はいつまでも忘れられないほど印象深いものだったそうです。 特に月夜の美しさは、いまさらながら感心するほど見事なもので、子供ながらに感動して写生することも多かったと云います。 |

|||

本格的に絵画、彫刻を学ぶも、前衛芸術運動に傾倒 ―あらゆる「表現手段」を使って主張を― |

|||

その後、栃木県立石橋高校に進んだ五月女さんは、後に将来を決定するきっかけにもなった優れた師にも恵まれ、絵画への関心は次第に大きくなっていきます。シャガールやダリ、ルオー、マグリットなどに並々ならぬ興味を持つようになったと云います。 やがて、大学受験期を迎えた五月女さんは、かねてから惹かれていた彫刻家、石井鶴三氏に師事するべく、東京芸術大学を目指しますが、二度とも失敗。運良く入った埼玉大学教育学部の美術科で勉強を続ける事になります。そして大学卒業後、教師生活をする傍ら、本格的に絵画、彫刻を制作し、個展、グループ展、そして、アンデパンダン展で発表し続けました。 1960年代は安保闘争をはじめとする学生運動が全盛で、政治的・社会的にも混乱をきわめた時代です。そうした社会的背景は、芸術界にも伝染し「前衛芸術(アヴァンギャルド)運動」が盛り上がりを見せていました。 若き日の五月女さんは、その「前衛芸術(アヴァンギャルド)運動(※)」に傾倒していきます。

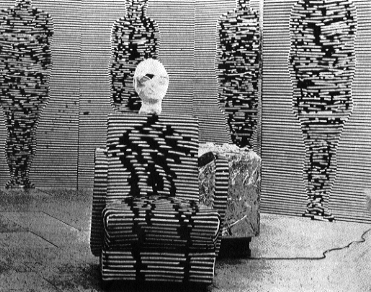

自由な表現を求めて、アカデミックなもの(純粋で手がたいが、やや古くさい学術的なもの)・伝統的な表現手法を否定し、五月女さんは絵画と彫刻をコンビネーションした作品に取り組み始めます。 60年代より、読売アンデパンダン展(無審査・無賞の展覧会)を中心に、鏡、紙、鉄板、コンクリート、木、絵具などを素材として、絵画と彫刻を組み合わせたインスタレーション(※)作品を発表。 さらに、野外、アンダーグラウンド劇場などにて、現代舞踏(モダンバレエ)の美術監督として関わりながら、ガラス、鏡、人体、光などを素材とする「イベント」的作品を発表するようになります。

|

|||

たどり着いた「究極の表現手段」・・・・ 「ザ・ボディ―人間商品―」発表 ―そしてセンセーショナルな出来事― |

|||

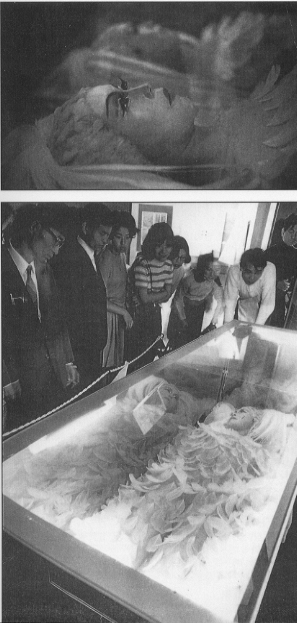

1970〜71年、各種の美術展で頭角をあらわしはじめた五月女さんは、最終的に「人間」そのものを使った表現にたどり着きます。 「ザ・ボディ―人間商品―」という作品がそれです。 鉄パイプを組み立てた足場に木箱をのせ、 「真っ白に塗られた全裸の人間」を静止した状態で展示。 ストロボの光と共に、暗闇の中で、天井に貼り付けた鏡に映り、 観客の目に届くという仕組みでした。 社会的な問題や矛盾を敏感に感じ取っていた五月女さんは、この作品を通じて、 現代社会における人間性の喪失。 行き過ぎた物質文明への痛烈な批判(風刺) を表現することを意図していました。 1971年(昭和46年)、 「ザ・ボディ―人間商品―」は、渋谷の「スペース・ラボラトリ」(※)において発表されます。

個展「ザ・ボディ―人間商品―」に対して「陰毛が黒く見えた」と110番通報されてしまったのです。 わいせつ物陳列罪の容疑で約10人の刑事が踏み込み、観客・モデル・作家・主催者等が渋谷署に連行され、オブジェとして参加した5人は12日間の拘留をされるという事態になりました。 この出来事は多くの物議をかもし、新聞や週刊誌にもとりあげられました。 ワイセツなのか芸術なのかと・・・・・。 しかし実際、多くのマスコミは、五月女さんが当時中学校の教師をしていたこともあり、この出来事をワイセツ事件としてスキャンダラスに報道しました。 |

|||

原点回帰 「表現手段」にあえて枠をはめる。 |

|||

社会に対する問題提起としての芸術、 しかし芸術的表現として理解されない現実。 五月女さんの作品に変化が現れたのは、個展「ザ・ボディ―人間商品―」を発表して、 しばらくした1970年代半ば頃からでした。 五月女さんにとっての1960年代は、表現手段を模索した時代でした。 鏡、紙、鉄板、コンクリート、木、絵具、ガラス水、火、光、そして最終的には「人間」そのものと、ありとあらゆるモノをつかって表現を試みた、いわば3次元の立体世界における「モノ」を使った行為の時代でした。 しかし五月女さんは「人間そのものでの表現」に行き着いたことで、ある意味において自分の「前衛芸術運動」に一つの区切りをつけます。 センセーショナルを巻き起こした「ザ・ボディ―人間商品―」以降 次第に「表現手段」を二次元の平面世界。つまり「絵画」に絞ります。 原点に戻り、表現手段にあえて自ら枠をはめたのです。 |

|||

若き日に得た独自の世界 |

|||

「絵画」に表現手段を絞って30年余り。 五月女さんは、二つの異なった空間を同一画面に表現するという独自の世界を作り出しながら、フランスに渡った今も創作活動を続けています。 二つの異なった空間を同一画面に表現 それは60年代、現代舞踏において美術監督として活動する中、 舞台空間に得たインスピレーションでした。 「ホリゾントライト」 「つくられた自然」 「現実と虚の間」などは、 その後の重要なテーマとなり、多くの平面作品を生み出す源となっています。 極細の筆を使い、まるで写真のような細密描写で描き、 「ザ・ボディ―人間商品―」で味わった若き日の屈辱に反発するかのように、 五月女さんは芸術の都フランスを中心に今も国際的に作品発表を続けています。 |

|||

| index | |||

|

◆◆作品紹介2◆◆ 五月女さんの異色の作品とエピソード 五月女さんが「絵画」にその活動を絞った初期の作品。 一般の感覚ではなかなか理解し難い「石」をモデルにした「異色作」には、 五月女さんの社会的、政治的関心の高さを物語る真摯なメッセージが・・・ ◆◆作品紹介3◆◆ 五月女さんの渡仏後の作品 五月女さんは、1986年にフランスへ移住し創作活動を続けています。 パリの日常的な光景に幻想を交えた作品や、自然界にみられる現象や素材を 取り込んだ作品など象徴派的作風を展開しています。 ◆◆作品紹介4◆◆ 五月女さんの最新作

|